【国の給食無償化と市町村現場の課題】

先日は参政党給食プロジェクトメンバーで

参議院議員の 後藤翔太議員にお願いし、

厚労省、農水省、文科省へお話しを伺う

機会をつくっていただきました。

参政党給食プロジェクトとは?https://sanseito.jp/kyushoku_project/

.

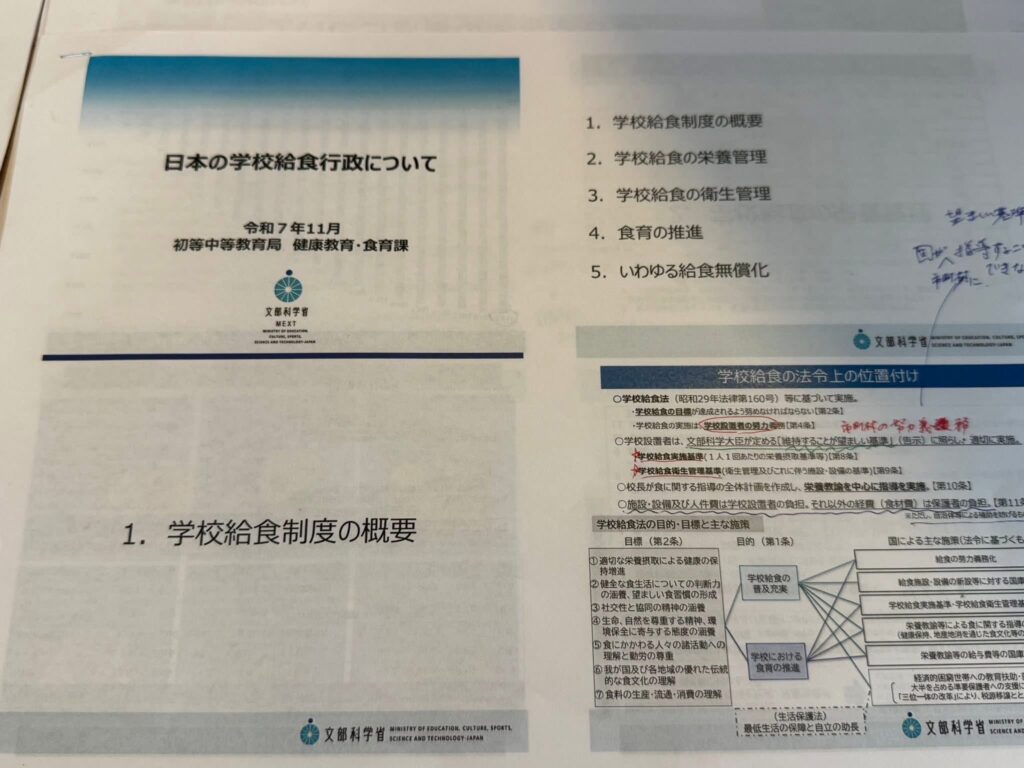

そもそも学校給食は「学校給食法」

に基づいて実施されますが、

その実施は市町村の【努力義務】です。

国は、たとえ学校給食の質が

低下したとしても、市町村に対して

直接指導することはできません。

市町村が主体となり、

第1条から第14条までの学校給食法の規定に

基づいて運営しています。

また、学校給食行政は文部科学省が所管

する「例外的な食品行政」ではありますが、

厚労省・農水省が関わる分野とも

重なっています。

● 第8条(学校給食実施基準):厚労省の「健康増進法」と連動

● 第9条(学校給食衛生管理基準):厚労省の「食品衛生法」と連動

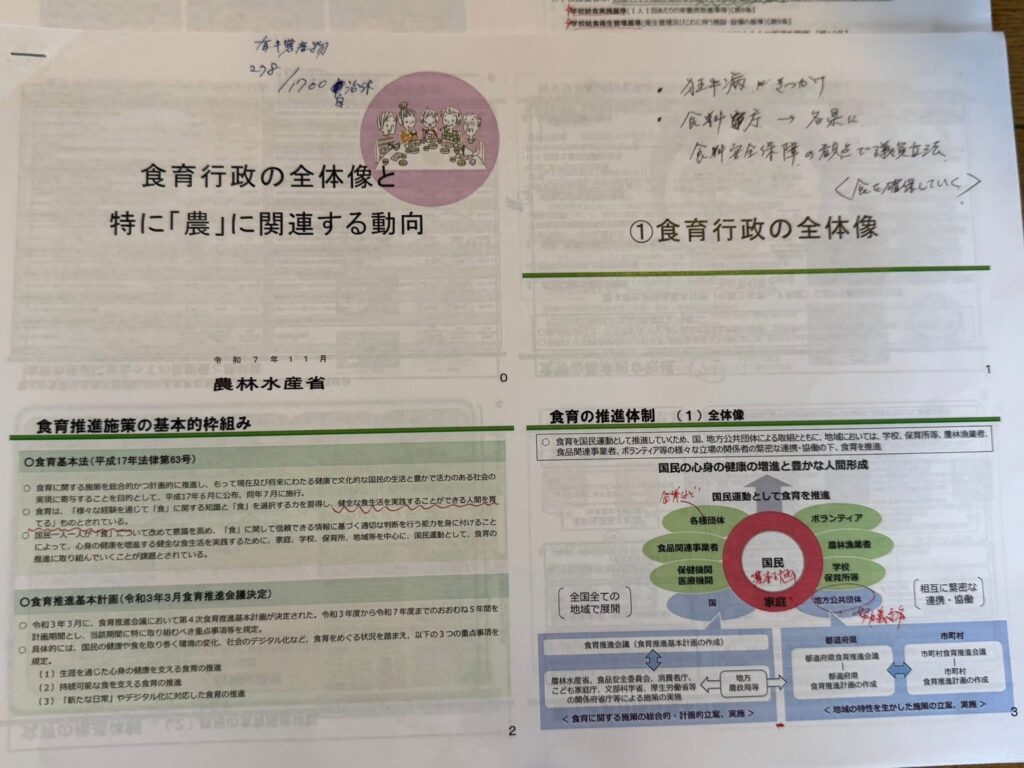

● 第10条(食育):農水省の「食育基本法」と連動

上記について、各省庁へ直接伺いました。

.

.

そして、今回いちばん聞きたかったのが

文科省に対して。

国による給食無償化についてです。

現在、施設・人件費は学校設置者、

食材費は保護者の負担になっています。

(自治体によっては食材費を無償化

しているところもあります。)

しかし、令和8年度から小学校を先行して、

国による給食無償化が実施される予定です。

これは、自民・公明・維新の3党合意でも、

自民・維新の連立合意でも明記され、

実施される方向です。

.

「無償化」と聞くと、

一見良いように思えます。

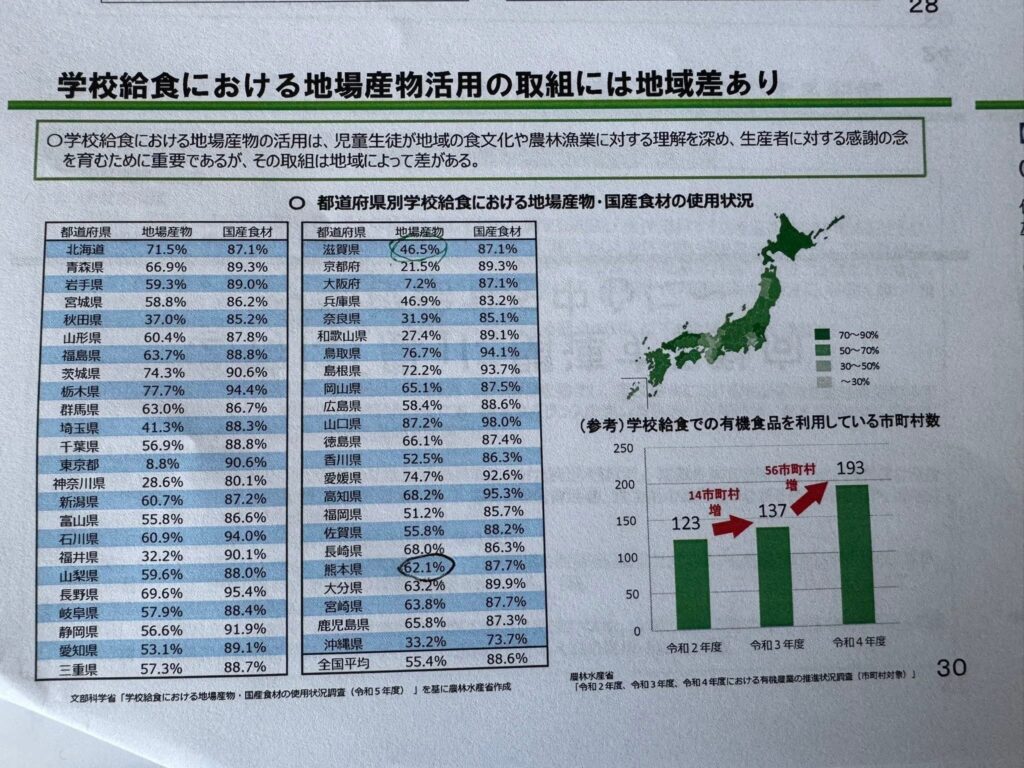

しかし、都市部(食料需要圏)と

地方(食料供給圏)では、

食材費や調達の課題は大きく異なります。

その中で、どのように制度設計

されるのかが問われます。

食材費が高騰する中で、

「国からはこの額しか出ません」となると、

その範囲でやりくりせざるを得ず、

質や量の低下につながりかねません。

全国一律で国が無償化を行う以上、

「値上がり分だけ保護者から徴収する」という

ことは、おそらく難しくなるでしょう。

そうなると、

● 質や量を下げる

● 自治体が追加負担する

という選択を迫られる可能性があります。

(大量ロットの安価な食材に偏ったり、

輸入冷凍野菜の比率が増えたりする

懸念もあります。)

.

給食は、1日3食のうちの1食。

つまり、子どもの身体の1/3は

給食でつくられていると言っても

過言ではありません。

いちばん重要なのは、

給食の「質」と「量」を確実に担保し

さらに向上させていくこと。

そして、地場産食材を積極的に活用し、

地域の農林水産業を守っていくことです。

現在、国で制度設計が進められていますが、

実際の現場は市町村。

私もいち地方議員として、仲間と

情報共有をしながら、しっかりと

目配りし、自治体現場の声が

国に届くよう努めてまいります。